sábado, 14 de diciembre de 2019

martes, 15 de octubre de 2019

La locura de la austeridad

11 de oct de 2019 ISABEL ORTIZ , MATTHEW CUMMINS

Si bien las medidas de austeridad no atraen la misma atención que lo

hicieron después de la crisis financiera de 2008, siguen siendo fundamentales

para el libro de jugadas de política predominante. Peor aún, cuanto más se

aferren los gobiernos a este enfoque de política fallido, más difícil será

lograr un crecimiento económico sostenible e inclusivo.

WASHINGTON, DC -

Mientras los ministros de finanzas se reúnen en Washington, DC, para las Reuniones Anuales del Fondo Monetario

Internacional y el Banco Mundial , la mayoría de la población mundial está

soportando la carga de los recortes presupuestarios del gobierno. Para

muchos de estos individuos y hogares, el nivel de vida se ha deteriorado

notablemente durante la última década, y continuará haciéndolo hasta que se

cambien las políticas económicas.

Si los líderes

mundiales quieren un crecimiento económico inclusivo, rico en empleos y un

desarrollo sostenible, deben revertir una tendencia política que comenzó en

2010. Después de la crisis financiera mundial de 2008, los gobiernos de los

países de ingresos altos y en desarrollo abandonaron repentinamente el estímulo

fiscal y comenzaron a reducir drásticamente gastos en nombre de presupuestos

equilibrados y reducción de la deuda. Y como mostramos en un nuevo informe ,

continuarán los ajustes de mentalidad de austeridad al menos hasta 2024. Una

vez que el ajuste del cinturón se haya convertido en la "nueva

normalidad", la inversión en las fuentes de crecimiento futuro se

mantendrá en un nivel muy por debajo de lo que de otro modo podría han sido, y

las desigualdades y el descontento social probablemente aumentarán.

Sobre la base de las

proyecciones del FMI, prevemos que se producirá otro shock de ajuste fiscal el

próximo año. Para 2021, los gastos gubernamentales totales como porcentaje

del PIB disminuirán en 130 países, de los cuales casi tres cuartos se

encuentran en el mundo en desarrollo. Además, 69 países sufrirán una

contracción excesiva, lo que implicará recortes en el gasto (como porcentaje

del PIB) muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Entre las

personas con las necesidades humanitarias y de desarrollo más graves se

encuentran Angola, Burundi, Congo, Djibouti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Irak,

Jamaica, Jordania, Nigeria y Yemen.

AUSTERIDAD DE NORMALIZACIÓN

El alcance global de

las políticas de austeridad después de la crisis de 2008 es

asombroso. Para 2021, dichas políticas afectarán a casi seis mil millones

de personas, alrededor del 75% de la población mundial. De ellos, 5,1 mil

millones (90% de los afectados) residen en países en desarrollo, donde las persistentes

crisis de empleo y los recortes de gastos se han traducido en un deterioro

sustancial de las condiciones de vida.

Sin duda, la forma en

que los gobiernos configuran sus políticas de austeridad es tan importante como

la escala de la reducción. Hay muchas formas de reducir los déficits o,

aún mejor, aumentar los ingresos presupuestarios a través de nuevas fuentes de

financiación. Sin embargo, los gobiernos que han sido asesorados por el

FMI y otras instituciones financieras internacionales (IFI) generalmente han

adoptado políticas altamente regresivas, en detrimento de la gente común.

REDUCCIÓN DE INGRESOS Y SERVICIOS

Por ejemplo, las

propuestas para reformar los sistemas de pensiones y seguridad social ocupan un

lugar destacado en los informes de país del FMI 2018-19. Los gobiernos de

49 países en desarrollo y 37 países de altos ingresos han estado considerando

varios cambios en sus planes de pensiones, incluidos requisitos de cotización

más estrictos, tasas más altas de cotización de los trabajadores, cotizaciones

de empleadores más bajas, exenciones de impuestos de pensión más pequeñas, una

mayor edad de jubilación y otras estructuras reformas Como es habitual con

las políticas recomendadas por las IFI, todas estas medidas tienen un objetivo

fiscal que desplaza las consideraciones de equidad. Por lo tanto, amenazan

con debilitar los sistemas públicos de seguridad social, reducir los beneficios

que se obtienen para los futuros pensionados y ampliar las desigualdades

existentes entre los beneficiarios de pensiones.

Los gobiernos también

buscan reducir su factura salarial del sector público . Debido

a que los salarios de los maestros, trabajadores de la salud y otros

funcionarios públicos son un componente importante de la mayoría de los

presupuestos nacionales, alrededor de 80 países (61 en desarrollo, 19 de altos

ingresos) están considerando reformas que reducirían estos costos. Entre

los métodos más populares están las medidas para permitir que el valor real de

los salarios (ajustado a la inflación) se erosione, los atrasos en los pagos y

las congelaciones de contratación del sector público. Huelga decir que

tales recortes podrían socavar severamente la consistencia o la calidad de los

servicios públicos.

La agenda de

austeridad de las IFI va más allá de los problemas fiscales; También tiene

como objetivo desmantelar las regulaciones laborales mediante límites al

salario mínimo y ajustes salariales regulares, negociaciones colectivas más

descentralizadas y una flexibilización de las normas relativas al despido de

empleados o la contratación de trabajadores temporales. Unos 44 países en

desarrollo y 35 países de altos ingresos están considerando tales políticas,

que se considerarían medidas para impulsar la competitividad en un momento de

debilitamiento del crecimiento mundial. Sin embargo, existe una amplia

evidencia que demuestra que, lejos de crear más buenos empleos, impulsar la

"flexibilidad" del mercado laboral durante una desaceleración

económica hará que las condiciones de trabajo sean más precarias, deprimirá los

salarios y reducirá la demanda agregada, lo que obstaculizará la recuperación

económica.

Un área relacionada es

la red de seguridad social. Alrededor de 60 países en desarrollo y 17

países de altos ingresos están buscando formas de reducir los beneficios de

bienestar. Además de endurecer los criterios de elegibilidad, los encargados

de formular políticas están considerando recortar subsidios para niños,

pensiones por discapacidad, beneficios de maternidad y muchas otras medidas más

pequeñas que apoyan a las familias. Sin embargo, en la mayoría de los

países en desarrollo, los hogares de clase media en realidad tienen ingresos

muy bajos y serán cada vez más vulnerables si se los excluye de los programas

sociales.

Para empeorar las

cosas, 14 países en desarrollo y 19 países de altos ingresos también están

explorando reformas regresivas de la atención médica, como tarifas más altas y

copagos para los pacientes y nuevas medidas de ahorro en los centros públicos

de atención médica. Sin embargo, en la medida en que estos países excluyan

a una mayor parte de la población del acceso a la atención médica de alta

calidad, podrían estar minando su propio potencial de crecimiento futuro.

En cada uno de estos

casos, la lógica de la austeridad ha impulsado a los gobiernos a reducir las

políticas sociales para lograr ahorros de costos a corto plazo. Pero si

los formuladores de políticas realmente desean lograr un crecimiento y

desarrollo sostenibles, deberían ampliar estos programas y realizar inversiones

en la población de sus países.

POLÍTICAS PÚBLICAS HAMBRIENTAS

Mientras tanto, 61

países en desarrollo y 17 países de altos ingresos también han comenzado a

limitar los subsidios públicos para combustible, electricidad, alimentos e

insumos agrícolas. Este ajuste se produce en un momento en que los precios

de los alimentos y la energía están cerca de niveles récord, lo que sugiere que

los bienes básicos pronto podrían volverse inasequibles para muchos

hogares. De hecho, ya ha habido grandes protestas contra el aumento de los

precios de los alimentos y el combustible en Argelia, Argentina, Burkina Faso,

Camerún, Ecuador, Egipto, India, Irán, Irak, Nigeria, Perú, Senegal y Sudán en

los últimos años.

Obviamente, los

subsidios a los combustibles fósiles deben eliminarse a nivel mundial a mediano

y largo plazo. Pero dado el entorno económico actual, vale la pena

recordar que los precios más altos de la energía ejercerán una presión a la

baja sobre la actividad económica y la demanda de mano de obra, lo que

requerirá desembolsos adicionales para apoyar a la población activa.

Por lo tanto, 54

países en desarrollo y 19 países de altos ingresos también están buscando

formas de aumentar los impuestos, ya sea a través de tasas más altas de impuesto

al valor agregado (IVA) e impuestos a las ventas, o eliminando las

exenciones. El problema es que tales medidas aumentarán aún más los costos

de los bienes y servicios básicos, ejerciendo una presión adicional sobre los

hogares y sofocando la actividad económica general. Los impuestos al

consumo son regresivos, ya que no diferencian entre hogares ricos y pobres (que

deben gastar una mayor parte de sus ingresos para satisfacer las necesidades

básicas). Como mínimo, entonces, estos gobiernos deberían considerar

enfoques más progresivos, como los impuestos sobre los ingresos personales y

corporativos, las transacciones financieras, la propiedad y la herencia.

Finalmente, la

austeridad también está dando paso a una ola de privatizaciones, con 39 países

en desarrollo y 20 países de altos ingresos que exploran cómo la venta de

activos y servicios públicos podría generar ingresos a corto

plazo. Cualesquiera que sean las ganancias inmediatas, la privatización se

traducirá en pérdidas a largo plazo de ingresos futuros. Además, las

ventas de activos también aumentan el riesgo de bienes y servicios básicos

degradados, despidos, captura regulatoria y monopolización (lo que lleva a

precios más altos y una inversión disminuida). Debido a estos efectos,

muchos gobiernos que privatizaron los servicios públicos en los últimos años ya

los han renacionalizado o municipalizado. Quizás el caso más conocido es

la remunicipalización de los servicios de agua por parte de París en

2010; la entrega mejoró y los precios cayeron.

¿QUIÉN GANA?

Una de las

conclusiones más inquietantes de la última década de austeridad es que estas

"reformas" nunca fueron realmente necesarias. Por el contrario,

los gobiernos podrían tener, y aún podrían, buscar muchas opciones políticas

alternativas que tendrían resultados sociales mucho más positivos.

El problema es que las

decisiones de política macroeconómica a menudo son tomadas a puerta cerrada por

tecnócratas que no han considerado completamente las consecuencias sociales de

sus acciones. Incluso cuando es predecible, el impacto de las políticas de

austeridad en los niños y otros grupos vulnerables se produce simplemente como

una ocurrencia tardía.

Y sin embargo, las

elecciones macroeconómicas y de política fiscal realizadas por los gobiernos

durante la última década han sido alarmantes. El G20 comprometió $ 10

billones para apoyar al sector financiero después de la crisis de 2008, y luego

pasó los costos al público en general. Una vez que el sector financiero

fue rescatado, los encargados de formular políticas, siguiendo el consejo de

destacados economistas y de las IFI, decidieron que era hora de buscar la

consolidación fiscal. A medida que se redujo el gasto público, decenas de

millones de personas fueron empujadas a la pobreza o experimentaron una

disminución en sus niveles de vida, y la clase media fue exprimida como nunca

antes.

No obstante, el

impulso mundial hacia la austeridad continúa, aunque obviamente socavará aún

más el crecimiento, amenazará el empleo y sembrará las semillas del descontento

social y político. Por lo tanto, es razonable preguntar a quién debe

servir este modelo de desarrollo.

Claramente, la

"prudencia fiscal" se ha utilizado como un caballo de Troya para

enriquecer a los ricos y reforzar el " Consenso de Washington ":

un enfoque de desarrollo que exige un sector público reducido y una expansión

de los servicios privados. Según este modelo, la austeridad pone en marcha

un círculo vicioso, mediante el cual una contracción de los presupuestos

públicos reduce el crecimiento económico y los ingresos, lo que lleva a los

gobiernos a buscar aún más políticas para minimizar el tamaño del sector

público. Por lo tanto, tienen que recurrir a la entrega privada.

MÁS ALLÁ DE LA AUSTERIDAD

Los recortes

presupuestarios no necesitan ser la "nueva normalidad". Incluso los

países más pobres tienen alternativas . Específicamente,

los gobiernos pueden crear un espacio fiscal para los servicios públicos y las

políticas de desarrollo a través de impuestos progresivos, una represión de los

flujos financieros ilícitos, una mejor gestión de la deuda, reservas fiscales y

de divisas, marcos macroeconómicos más acomodaticios, inversiones públicas bien

priorizadas y, en el caso de países de bajos ingresos: cabildeo para una mayor

ayuda.

Todas estas

alternativas han sido respaldadas por las Naciones Unidas y las principales

IFI. Y muchos gobiernos han estado confiando en ellos durante décadas, lo

que demuestra que la austeridad autodestructiva no es la única opción.

Por ejemplo, Costa

Rica y Tailandia han reasignado los gastos militares para financiar la atención

médica universal. Y en los últimos años, muchos países han aumentado la

inversión social al gravar no el consumo, sino los ingresos, las ganancias corporativas

y la propiedad. Bolivia, Mongolia y Zambia están financiando pensiones

universales de vejez, prestaciones por hijos y otros esquemas a partir de

impuestos sobre la minería y la extracción de gas natural. Los gobiernos

anteriores de Brasil utilizaron un impuesto a las transacciones financieras

para pagar las protecciones sociales ampliadas. Ghana, Liberia y las

Maldivas han introducido impuestos sobre el turismo; Argelia, Mauricio y

Panamá han complementado los ingresos de la seguridad social con altos impuestos

al tabaco.

Además, un informe de la

Organización Internacional del Trabajo muestra que muchos países han ampliado

la cobertura de la seguridad social para lograr la protección social universal,

en lugar de permitir que los sistemas de bienestar se erosionen. Más de 60

países han renegociado con éxito la deuda soberana, y más de 20 países,

incluidos Ecuador, Islandia e Irak, han incumplido o repudiado la deuda (a

menudo nacionalizada deuda del sector privado), utilizando los ahorros para

financiar programas sociales. Chile y Noruega, entre otros, están

utilizando reservas fiscales para apoyar el desarrollo social. Y muchos

otros países están utilizando el gasto deficitario y marcos macroeconómicos más

acomodaticios para satisfacer las apremiantes demandas fiscales en un momento

de lento crecimiento.

Como muestran estos

ejemplos, los gobiernos no necesitan verse arrinconados recortando el gasto

público. En cambio, pueden crear el espacio fiscal necesario para invertir

en las fuentes de crecimiento futuro y perseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible

de la ONU , con los que todos se han comprometido.

LA NECESIDAD DE LO NUEVO

Al enfrentar crisis a

gran escala, los responsables políticos tienen la obligación de repensar

el statu quo . Después del colapso financiero de 1929, la

administración del presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt,

respondió a la Gran Depresión con el New Deal, que equivalió a una revisión

fundamental del modelo económico y de desarrollo prevaleciente en Estados

Unidos.

Ante la desaceleración

del crecimiento, el aumento de la desigualdad y la inminente crisis

climática, hoy se requiere un impulso político igualmente

ambicioso . La continua debilidad de la recuperación global posterior

a 2008 presenta una oportunidad no para recortes a corto plazo, sino para

nuevas políticas a largo plazo para generar un crecimiento más inclusivo y

sostenible. Cuando se trata de revitalizar las economías y mantener

nuestros compromisos de desarrollo, la austeridad debería ser lo último en la

agenda.

Es hora de que los

líderes mundiales abandonen un enfoque que beneficie a unos pocos a expensas de

la mayoría. No solo la última década de austeridad ha sido un

fracaso; nunca debería haber sucedido en primer lugar.

Autores:

Isabel Ortiz, Directora del Programa

Global de Justicia Social en la Iniciativa para el Diálogo de Políticas en la

Universidad de Columbia, fue Directora de la Organización Internacional del

Trabajo y UNICEF, y una alta funcionaria de las Naciones Unidas y el Banco

Asiático de Desarrollo.

Matthew Cummins es un economista que ha

trabajado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF y el

Banco Mundial.

viernes, 27 de septiembre de 2019

Imagen del día: la deuda de la Seguridad Social bate récord y se acerca a 50.000 millones

La deuda de la Seguridad Social está en máximos históricos y se acerca ya a la barrera de los 50.000 millones de euros, tras haberse disparado más de un 80% en apenas dos años.

Este repunte es consecuencia de la necesidad del Estado de financiar el pago de las pensiones, para los que la Seguridad Social ha pedido créditos anuales a la Administración Central. Actualmente el sistema debe desembolsar casi 10 millones de pensiones públicas.

La escalada del endeudamiento de la Seguridad Social está aumentando la deuda pública total de España, que se sitúa actualmente por encima de 1,2 billones de euros.

martes, 17 de septiembre de 2019

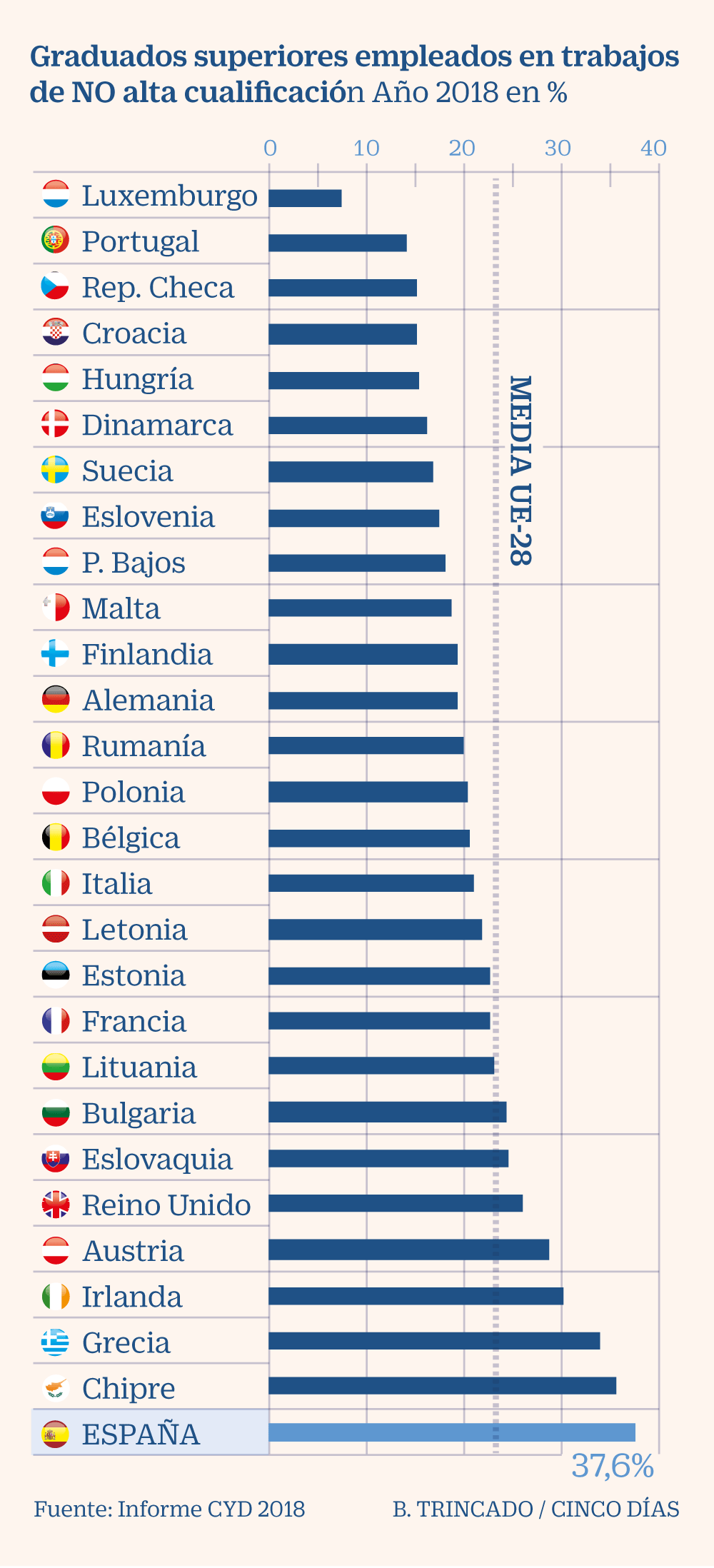

El 37,6% de los graduados trabaja en puestos para los que no hace falta título

España es el país más sobrecualificado de toda la Unión Europea

PABLO SEMPERE Madrid 16 SEP 2019 - 18:05 CEST

La sobrecualificación ahoga a España. Durante 2018, de todos los graduados superiores del país que estaban trabajando, el 37,6% lo hacía en puestos para los que no era necesaria la titulación adquirida. Es la cifra más alta de toda la Unión Europea, que crece cinco décimas respecto al ejercicio anterior (37,1%), alejando al país de la media del continente, que supera por poco el 23%. Solo zonas como Chipre y Grecia –con un 35,6% y 33,9% respectivamente– se quedan cerca de España, que se distancia a su vez de lugares como Luxemburgo (8%) o Portugal, República Checa, Croacia, Hungría, Dinamarca y Suecia, que se mueven entre el 14% y el 17%. Los datos los ofrece la decimoquinta edición del Informe CYD, presentado este lunes en Madrid.

La demanda de puestos de alta cualificación, generalmente realizada por los que son graduados superiores, suele exceder la oferta que realizan las empresas, determinada en buena medida por la estructura productiva de una economía y la situación coyuntural por la que atraviesa. El desajuste producido implica, por un lado, la existencia de parados con estudios superiores y, por el otro, de empleo no encajado, en el sentido de que personas con un nivel superior de estudios acaban trabajando en puestos para los que no se necesita un nivel de cualificación tan elevado, dando paso al fenómeno de la sobretitulación.

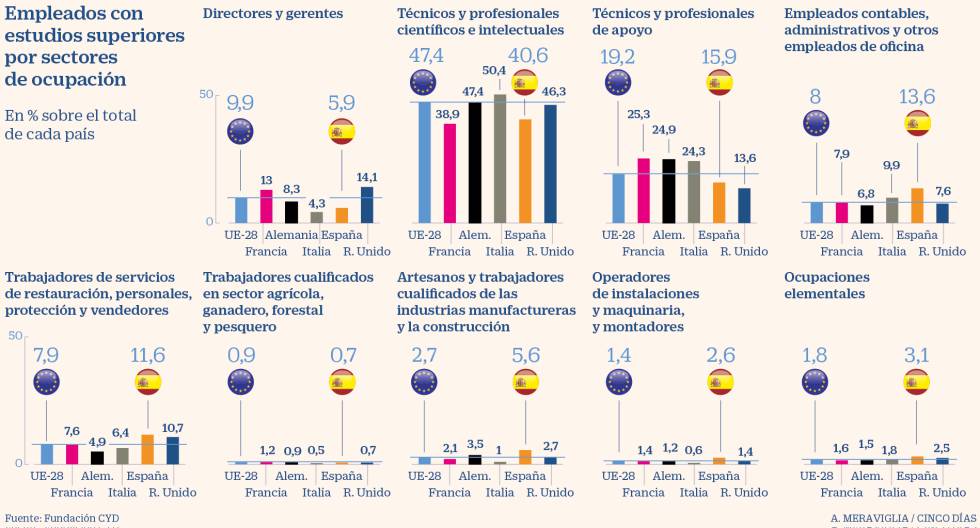

El ascenso español anual ha sido muy parecido al del resto de los países del entorno, pero la situación de la que partía lo deja en una situación de clara desventaja. Si se compara con Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, España es el único en el que menos de la mitad de los titulados superiores (46,5%) que trabajan lo hacen como directores y gerentes técnicos (en un 5,9%) o técnicos y profesionales científicos e intelectuales (en un 40,6%). En el resto de los territorios analizados estas dos categorías superan el 50%, e incluso el 60% en el caso británico.

Donde España sí gana es en las tareas entendidas como elementales y en los trabajos de restauración, ventas o servicios. El 14,7% de los graduados trabaja en estas categorías, frente al 9,7% de media de la UE. Lo mismo sucede en los puestos contables, administrativos y de oficina. La cifra española se sitúa en el 13,6%, lejos del 8% de media europeo. Es necesario por todo ello, explicó Francesc Solé, vicepresidente de la Fundación CYD, buscar soluciones a este desequilibrio, ya que hay muchos estudiantes que no ven recompensado el esfuerzo de su formación.

Por un lado, continuó Martí Parellada, uno de los coordinadores del informe, se deben tener en cuenta alternativas como las prácticas curriculares en las empresas; una FP Dual universitaria, con pasarelas sólidas entre el mundo de la FP y el de la universidad; o programas de doctorados industriales, para promover que estos perfiles se dirijan también al ámbito empresarial y no únicamente al académico. Por el otro, matiza, también hay que pedir responsabilidades al modelo productivo y a las oportunidades laborales que este ofrece, porque no todo depende de la universidad. De hecho, insistió, “este es un tema que se está trabajando de manera intensa en los campus”. No habría que olvidar tampoco , recordó, dotar a las entidades educativas de más autonomía, presupuesto y flexibilidad para poder encarar los cambios que vean necesarios. “Hay universidades con más de 30.000 alumnos. Eso es una multinacional. Se necesita capacidad de maniobra”, señaló Francesc Solé.

La sobretitulación no solo lleva a que muchos graduados trabajen en puestos entendidos como menores. También incide en sus tasas de desempleo. En España, de hecho, la población con educación superior que se mueve entre los 25 y los 69 años sufre unas tasas de paro del 8,9% (el doble que la media de la UE), que ascienden al 14,9% si se considera solo a los jóvenes menores de 30 años. Pese a ello, recordaron los expertos, “la tasa de desempleo de los graduados es inferior a la del resto de la población activa. También tienen más salarios y capacidad de promocionar en el trabajo”.

Así, los titulados superiores españoles de entre 25 y 64 años tenían durante 2018 una tasa de actividad un 10,3% superior a la del conjunto de la población, una tasa de empleo un 17,4% más elevada y una tasa de paro prácticamente un 40% más reducida. Por su parte, los ingresos de un graduado superior en España doblaban a los de alguien que únicamente tenía estudios obligatorios, una prima salarial superior a la que se daba en el conjunto de la OCDE.

miércoles, 15 de mayo de 2019

La brecha de riqueza entre regiones tardará 80 años en rebajarse a la mitad

Madrid

En las últimas seis décadas, España ha vivido “un periodo de rápido crecimiento de rentas y de moderado aumento de la población y el empleo”, si bien el comportamiento “no ha sido uniforme”, dando lugar a importantes “disparidades” por regiones. Así lo concluye el análisis económico de la etapa 1955 a 2016 que acaba de publicar Fedea y en el que detalla que aunque esta brecha va reduciéndose progresivamente, el ritmo es tan lento que se tardarían 80 años en recortar a la mitad las diferencias de riqueza que persisten hoy entre las comunidades autónomas.

El informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), La dinámica territorial de la renta en España, 1955-2016: una primera aproximación, recoge que en este periodo la población ha aumentado un 59%; el número de ocupados, un 63%; el PIB se ha multiplicado por 8,6; y la renta real por habitante ha aumentado un 2,76% anual, siendo hoy 5,4 veces superior a la de 1955.

Este es el resultado de un camino sinuoso que el director de Fedea, Ángel de la Fuente, divide en cinco etapas: una primera expansiva, de 1955 a 1974; una de crisis entre 1973 y 1985; un nuevo auge desde entonces a 2007, con un breve retroceso a comienzos de los noventa; la Gran Recesión que se alargó hasta 2013; y el periodo de recuperación actual.

Así, entre 1955 y 1989 las diferencias de renta per cápita entre regiones se redujeron a la mitad mientras que el ritmo de equiparación se ha estabilizado desde entonces. Según Fedea, cuyo informe ha contado con la financiación de BBVA y la colaboración del Ministerio de Economía, volver a lograr una reducción a la mitad de la brecha de rentas actual no se lograría hasta los albores del próximo siglo.

Hasta los años ochenta, la convergencia de renta por habitante con la media nacional fue a la baja para las grandes comunidades industriales (Madrid, País Vasco y Cataluña), estabilizándose luego con una ligera tendencia alcista, y creciente para las comunidades del sur (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia) que se estancan en las últimas tres décadas. A su vez, las regiones del noroeste han mantenido un crecimiento estable, las de la cuenca del Ebro o el Levante, un movimiento sostenido a la baja, y los territorios insulares han mantenido una tendencia claramente al alza durante la mayor parte del periodo que se ha visto revertido en buena medida durante la última recesión.

Esta evolución viene también marcada por el movimiento geográfico de la población, que ha tendido a concentrarse en las zonas más ricas, con un incremento del 60% de las regiones industriales entre 1950 y 1980 o una salida del 20% de los territorios del sur en el mismo plazo.

Así, en cuestión de renta per cápita, las comunidades más pobres han mejorado y las más ricas han perdido terreno, si bien el ritmo de convergencia ha ido rebajándose hasta el 0,82% anual. En estos 60 años, los ciudadanos de nueve regiones han ganado renta, los de siete la han perdido y los de Andalucía y La Rioja se quedan casi igual. En el proceso, Extremadura se ha mantenido como la región más pobre mientras que Madrid ha arrebatado al País Vasco el primer puesto en rentas.

martes, 7 de mayo de 2019

La bonificación fiscal del alquiler para arrendadores e inquilinos, bajo la lupa del Gobierno

03 mayo 2019, 12:07

El Gobierno ha confirmado a Bruselas que va a poner en revisión una batería de beneficios fiscales que actualmente se aplican sobre impuestos como el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades. Y entre ellos está la bonificación por el alquiler de viviendas que se aplican tanto propietarios como inquilinos en la declaración de la renta.

Según explica el Programa de Estabilidad 2019-2022 que mandó el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Comisión Europea el pasado 30 de abril, documento que además incluye una subida de la previsión fiscal desde el 35,1% actual hasta el 37,3% en 2022, este año se desarrollará un proceso de revisión sobre 13 beneficios fiscales, que el Ministerio de Economía define como “instrumentos de política fiscal que persiguen determinados objetivos económicos y/o sociales, mediante ahorros o mejoras en la renta de personas físicas y jurídicas a través de reducciones en sus cuotas tributarias. Y, por tanto, conllevan una minoración de la recaudación tributaria”.

Por este motivo, el Gobierno insiste en la necesidad de “conocer su efectividad resulta crucial para poder diseñar un sistema tributario que alcance sus objetivos de manera óptima”, y revisará un total de 13 beneficios fiscales cuyo impacto en el gasto público asciende a 57.187 millones de euros. Estos son los incentivos que se van a revisar y el importe que suponen para las arcas públicas, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que será el organismo encargado de hacer esta 'auditoría':

| Beneficio fiscal | Impuesto | Gasto (millones €) |

| Reducción por rendimientos del trabajo | IRPF | 2.575 |

| Reducción por arrendamiento de vivienda (propietario) y deducción por alquiler (inquilino) | IRPF | 1.080 |

| Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social | IRPF | 1.630 |

| Tributación conjunta | IRPF | 2.140 |

| Deducciones por donativos | IRPF | 500 |

| Deducciones de carácter social (maternidad, familia numerosa, discapacidad) | IRPF | 4.800 |

| Incentivos a la I+D+i | Sociedades | 355 |

| Tipos reducidos | Sociedades | 395 |

| Donaciones | Sociedades | 127 |

| Tipos reducidos | IVA | 25.600 |

| Exenciones sociales del artículo 20 de la LIVA: sanidad y educación | IVA | 9.010 |

| Exención de los servicios financieros | IVA | 7.040 |

| Tipos reducidos en el Impuesto de Hidrocarburos (gasóleo y gasolina) | Imp. Especiales | 1.935 |

| TOTAL | 57.187 |

Como se aprecia en la tabla, además de las deducciones por maternidad, familias numerosas, discapacidad, aportaciones a sistemas de previsión social o donativos, uno de los incentivos que está bajo la lupa del Gobierno es la reducción por el alquiler de una vivienda que actualmente pueden aplicarse en la declaración de la renta tanto arrendadores como inquilinos, cuyo impacto en el gasto social es de 1.080 millones de euros. Y es que, aunque estaba previsto que se llevara a cabo un proceso de revisión del gasto público en materia de beneficios fiscales (incluidos los relacionados con la vivienda), lo que no estaba claro era qué tipo de incentivos iban a revisarse.

Recordemos que el arrendamiento de una vivienda tiene diferentes reducciones, siempre y cuando se cumplan unos criterios, y que el importe varía dependiendo de la CCAA en la que se ubique la casa.

El inquilino, por ejemplo, tiene a su alcance una deducción autonómica en casi todas las regiones (están destinadas principalmente a jóvenes, discapacitados o mayores con determinada renta), además de la deducción estatal siempre que su contrato de arrendamiento sea anterior al 1 de enero de 2015 (a partir de dicha fecha se eliminó), que consiste en un 10,05% las cantidades pagadas en el ejercicio fiscal, siempre que la base imponible del contribuyente sea inferior a 24.020 euros. [Calcula aquí cuánto te puedes desgravar]

En el caso del arrendador, la deducción es del 60%, y se calcula sobre el rendimiento neto positivo que haya obtenido por el alquiler de la casa (para ello, debe deducir a los ingresos obtenidos los gastos relacionados con el inmueble alquilado o hayan sido necesarios para obtener los ingresos). La bonificación está reservada al arrendamiento de una vivienda habitual. [Más información sobre gastos deducibles y cómo no perder la reducción]

Más presión fiscal

El Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en la mejora económica y en subidas de impuestos como fórmula para aumentar los ingresos públicos. De hecho, en el Programa de Estabilidad recalca que "la ratio Ingresos/PIB aumenta desde el 38,9% en 2018 hasta el 40,7% en 2022. Este incremento paulatino del peso de los ingresos públicos sobre el PIB responde tanto a la favorable evolución de la economía, que impulsa el crecimiento de las bases imponibles y la recaudación, como a la estrategia del Ejecutivo de incrementar la recaudación agregada con el objetivo de ir acercando los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno".

El objetivo, insiste el documento, "es que quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de forma equitativa en un modelo fiscal progresivo, donde cada uno aporte en función su capacidad y reciba en función de su necesidad, preservando a la clase media y trabajadora, que es la que ha soportado con su esfuerzo los momentos más duros de la crisis".

Por ejemplo, y en lo que a subidas de impuestos se refiere, el Gobierno eleva la presión fiscal desde el 35,1% actual hasta el 37,3% en 2022, aunque solo detalla las alzas que ya estaban contempladas en los Presupuestos Generales de 2019, como la limitación de las exenciones en el Impuesto de Sociedades, el incremento del IRPF para las rentas altas, el incremento del Impuesto de Patrimonio, la creación del tributo a las transacciones financieras y a determinados servicios digitales, o las nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal. Entre todas las subidas previstas, el Gobierno prevé ingresar unos 5.654 millones de euros adicionales.

domingo, 5 de mayo de 2019

La economía que necesitamos

3 de mayo de 2019 JOSEPH E.

STIGLITZ

Después de 40 años de fundamentalismo de mercado,

Estados Unidos y países europeos con ideas afines están fallando a la gran

mayoría de sus ciudadanos. En este punto, solo un nuevo contrato social,

que garantice a los ciudadanos la atención médica, la educación, la seguridad

de jubilación, la vivienda asequible y el trabajo decente a cambio de una

remuneración digna, puede salvar al capitalismo y la democracia liberal.

Después de 40 años de fundamentalismo de mercado,

Estados Unidos y países europeos con ideas afines están fallando a la gran

mayoría de sus ciudadanos. En este punto, solo un nuevo contrato social,

que garantice a los ciudadanos la atención médica, la educación, la seguridad

de jubilación, la vivienda asequible y el trabajo decente a cambio de una

remuneración digna, puede salvar al capitalismo y la democracia liberal.

NUEVA

YORK - Hace tres años, la elección del presidente de los EE. UU. Donald Trump y

el referéndum Brexit del Reino Unido confirmaron lo que los que hemos estudiado

durante mucho tiempo las estadísticas de ingresos ya sabíamos: en la mayoría de

los países avanzados, la economía de mercado ha estado fracasando en grandes

sectores de la sociedad.

En

ninguna parte es esto más cierto que en los Estados Unidos. Considerado

durante mucho tiempo como un niño del cartel por la promesa del individualismo

de libre mercado, hoy en día, Estados Unidos tiene una mayor

desigualdad y menos movilidad social ascendente que

la mayoría de los otros países desarrollados. Después de haber aumentado

durante un siglo, la esperanza de

vida promedio en los Estados Unidos ahora está

disminuyendo. Y para aquellos que se encuentran en el 90% inferior de la

distribución del ingreso, los salarios reales (ajustados por la inflación) se

han estancado: el ingreso de

un trabajador de sexo masculino típico hoy en día es alrededor de hace 40 años.

Mientras

tanto, muchos países europeos han tratado de emular a Estados Unidos, y los que

tuvieron éxito, especialmente el Reino Unido, ahora están sufriendo consecuencias

políticas y sociales similares. Es posible que Estados Unidos haya sido el

primer país en crear una sociedad de clase media, pero Europa nunca se quedó

atrás. Después de la Segunda Guerra Mundial, en muchos aspectos superó a

los EE. UU. En la creación de oportunidades para sus ciudadanos. A través

de una variedad de políticas, los países europeos crearon el estado de

bienestar moderno para brindar protección social y realizar inversiones

importantes en áreas donde el mercado por sí solo podría gastar menos.

El

modelo social europeo, como se conoció, sirvió a estos países durante

décadas. Los gobiernos europeos pudieron controlar la desigualdad y

mantener la estabilidad económica frente a la globalización, el cambio

tecnológico y otras fuerzas disruptivas. Cuando estalló la crisis

financiera de 2008 y la subsiguiente crisis del euro, los países europeos con

los estados de bienestar más fuertes, particularmente los países escandinavos,

obtuvieron los mejores resultados. Contrariamente a lo que a muchos en el

sector financiero les gustaría pensar, el problema no era una participación

demasiado estatal en la economía, sino demasiado poco. Ambas crisis fueron

el resultado directo de un sector financiero poco regulado.

DESPUES DE LA CAÍDA

Ahora,

la clase media está siendo vaciada a ambos lados del Atlántico. Revertir

este malestar requiere que averigüemos lo que salió mal y trazamos un nuevo

rumbo, adoptando el capitalismo progresista que, al tiempo que reconoce las

virtudes del mercado, también reconoce sus limitaciones y garantiza que la

economía funcione en beneficio de todos.

No

podemos simplemente regresar a la edad de oro del capitalismo occidental en las

décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando un estilo de vida de

clase media parecía estar al alcance de la mayoría de los

ciudadanos. Tampoco deberíamos quererlo necesariamente. Después de

todo, el "sueño americano" durante este período estaba mayormente

reservado para una minoría privilegiada: los hombres blancos.

Podemos

agradecer al ex presidente de los EE. UU., Ronald Reagan, y al ex primer

ministro británico, Margaret Thatcher, por nuestra situación actual. Las

reformas neoliberales de la década de 1980 se basaron en la idea de que los

mercados sin restricciones traerían prosperidad compartida a través de un

proceso de goteo místico. Se nos dijo que la reducción de las tasas

impositivas sobre los ricos, la financiarización y la globalización daría lugar

a mejores niveles de vida para todos. En cambio, la tasa de crecimiento de

los EE. UU. Cayó a cerca de dos tercios de su nivel en la era de la posguerra,

un período de estrictas regulaciones financieras y una tasa impositiva marginal

superior al 70%, y una mayor participación de la riqueza y los ingresos de este

el crecimiento limitado se canalizó al 1% superior. En lugar de la

prosperidad prometida, obtuvimos desindustrialización, polarización y una clase

media en disminución. A menos que cambiemos el guión,

Afortunadamente,

existe una alternativa al fundamentalismo del mercado. A través de un

equilibrio pragmático de poder entre el gobierno, los mercados y la sociedad

civil, podemos avanzar hacia un sistema más libre, más justo y más

productivo. El capitalismo progresivo significa forjar un nuevo contrato

social entre los votantes y los funcionarios electos, los trabajadores y las

corporaciones, ricos y pobres. Para que un nivel de vida de clase media

sea una meta realista, una vez más para la mayoría de los estadounidenses y

europeos, los mercados deben servir a la sociedad, y no al revés.

INVASIÓN DE LOS LADRONES DE RIQUEZA

A

diferencia del neoliberalismo, el capitalismo progresivo se basa en una

comprensión adecuada de cómo se crea el valor hoy. La verdadera y

sostenible riqueza de las naciones no proviene de los países explotadores, los

recursos naturales y las personas, sino del ingenio humano y la cooperación, a

menudo facilitada por los gobiernos y las instituciones de la sociedad

civil. Desde la segunda mitad del siglo dieciocho, la innovación que

mejora la productividad ha sido el verdadero motor del dinamismo y los niveles

de vida más altos.

El rápido

progreso económico inaugurado por la Revolución Industrial, después de siglos

de estancamiento, descansa sobre dos pilares. La primera es la ciencia, a

través de la cual podemos aprehender el mundo que nos rodea. La segunda es

la organización social, que nos permite ser más productivos trabajando juntos

de lo que podríamos ser solos. Con el tiempo, instituciones como el

imperio de la ley, las democracias con sistemas de control y equilibrio y las

normas y estándares universales han fortalecido ambos pilares .

En

una breve reflexión, debería ser obvio que estas son las fuentes de la

prosperidad material. Y, sin embargo, la creación de riqueza a menudo se

confunde con la extracción de riqueza. Los individuos y las corporaciones

pueden enriquecerse al depender del poder del mercado, la discriminación de

precios y otras formas de explotación. Pero eso no significa que hayan hecho

ninguna contribución a la riqueza de la sociedad. Por el contrario, tal

comportamiento a menudo deja a todos los demás en una situación peor. Los

economistas se refieren a estos ladrones de riqueza, que buscan obtener una

mayor proporción de la torta económica de la que crean, como buscadores de

renta. El término se originó en las rentas de la tierra: quienes las

recibieron no lo hicieron como resultado de sus propios esfuerzos, sino

simplemente como consecuencia de la propiedad, a menudo heredada.

Este

comportamiento dañino prevalece especialmente en la economía de los EE. UU.,

Donde cada vez más sectores están dominados por unas

pocas empresas. Estas mega corporaciones han usado su poder de mercado

para enriquecerse a costa de todos los demás. Al cobrar precios más altos,

efectivamente han reducido los estándares de vida de los consumidores. Con

la ayuda de las nuevas tecnologías, pueden, y lo hacen, involucrarse en una

discriminación masiva, de manera que los precios no son establecidos por el

mercado (encontrando el precio único que iguala la demanda y la oferta), sino

por determinaciones algorítmicas del máximo que un cliente desea. pagar.

Al

mismo tiempo, las corporaciones estadounidenses han utilizado la amenaza de la

deslocalización para reducir los salarios nacionales. Y cuando eso no ha

sido suficiente, han presionado a los políticos para que debiliten aún más el

poder de negociación de los trabajadores. Estos esfuerzos han demostrado

ser efectivos: la proporción de trabajadores que pertenecen a sindicatos

ha caído en la

mayoría de las economías avanzadas , pero especialmente en

los EE . UU.,

Y la proporción del ingreso que se destina a los trabajadores ha disminuido

precipitadamente.

NO HAY EXCUSAS

Si

bien los avances en tecnología y el crecimiento de los mercados emergentes

ciertamente han jugado algún papel en el declive de la clase media, son de

importancia secundaria para la política económica. Sabemos esto porque los

mismos factores han tenido diferentes efectos en todos los países. El

aumento de China y el cambio tecnológico se han sentido en todas partes, pero

EE. UU. Tiene una desigualdad significativamente mayor y menos movilidad social que

muchos otros países, como Noruega .

Del

mismo modo, donde la desregulación financiera ha ido más lejos, también lo han

hecho los abusos del sector financiero, como la manipulación del mercado, los

préstamos abusivos y las tarifas excesivas de las tarjetas de crédito.

O

considere la obsesión de Trump con los acuerdos comerciales. En la medida

en que los legisladores han maltratado a los trabajadores estadounidenses, no

se debe a que los negociadores comerciales de los países en desarrollo sean más

astutos que los negociadores estadounidenses. De hecho, los Estados Unidos

suelen obtener casi todo lo que piden. El problema es que lo que pide

refleja los intereses de las corporaciones estadounidenses, no de los

ciudadanos comunes.

Y

por más mal que estén las cosas ahora, están a punto de

empeorar. Considere la desigualdad de ingresos de Estados Unidos. La

inteligencia artificial y la robotización ya están siendo consideradas como los

motores del crecimiento futuro. Pero bajo el marco normativo y normativo

vigente, muchas personas perderán sus empleos, con poca ayuda del gobierno para

encontrar nuevos. Los vehículos autónomos por sí solos privarán a millones

de sus medios de vida. Al mismo tiempo, nuestros gigantes tecnológicos

están haciendo lo que pueden para privar al gobierno de la capacidad de

respuesta, y no solo haciendo campaña para reducir los impuestos: están

demostrando el mismo genio en evitar impuestos y explotar a los consumidores

que previamente mostraron en el desarrollo de los recortes.

innovaciones Además, han mostrado poca o ninguna consideración por la

privacidad de las personas. Sus modelos de negocio y comportamiento están

efectivamente exentos de la supervisión.

Aún

así, hay esperanza en el hecho de que nuestra disfunción económica es el

resultado de nuestras propias políticas. Algunos países que enfrentan

estas mismas fuerzas globales han adoptado políticas que han llevado a

economías dinámicas en las que los ciudadanos comunes han prosperado. A

través de reformas progresistas capitalistas, podemos comenzar a restaurar el

dinamismo económico y garantizar la igualdad y la oportunidad para

todos. La principal prioridad debería ser frenar la explotación y fomentar

la creación de riqueza, y esto puede hacerse mejor, o solo, por personas que

trabajan juntas, especialmente a través del gobierno.

EL ESTADO INDISPENSABLE.

Independientemente

de la forma que tome el arrebato de riqueza, desde el abuso del poder de

mercado y las asimetrías de la información hasta el aprovechamiento de la

degradación ambiental, existen políticas y regulaciones específicas que podrían

prevenir los peores resultados y generar beneficios económicos y sociales de

gran alcance. Hacer que mueran menos personas debido a la contaminación

del aire, las sobredosis de drogas y las " muertes por

desesperación " significará tener más personas que

contribuyan de manera productiva a la sociedad.

La

regulación ha tenido un mal nombre desde que Reagan y Thatcher la convirtieron

en sinónimo de "papeleo". Pero la regulación a menudo mejora la

eficiencia. Cualquier persona que viva en una ciudad sabe que sin

semáforos, una simple "regulación" que rige el flujo de automóviles a

través de una intersección, viviríamos en un embotellamiento perpetuo. Sin

estándares de calidad del aire, el smog en Los Ángeles y Londres sería peor que

el aire en Beijing y Delhi. El sector privado nunca se encargaría de

frenar la contaminación. Solo pregúntale a Volkswagen.1

Trump

y los cabilderos que ha designado para desmantelar al gobierno de los Estados

Unidos están haciendo todo lo posible para eliminar las regulaciones que

protegen el medio ambiente, la salud pública e incluso la

economía. Durante más de cuatro décadas después de la Gran Depresión, un

marco regulatorio sólido impidió las crisis financieras, hasta que se vio, en

la década de 1980, como una innovación "sofocante". Con la

primera ola de desregulación llegó la crisis de ahorros y préstamos, seguida

por una mayor desregulación y la burbuja punto-com en la década de 1990, y

luego la crisis financiera mundial en 2008. En ese momento, los países de todo

el mundo intentaron volver a escribir las reglas para Prevenir una

recurrencia. Pero ahora la administración de Trump está haciendo lo que

puede para revertir ese progreso.

Así

también, las regulaciones antimonopolio implementadas para garantizar que los

mercados funcionen como se supone que deben hacerlo - competitivamente - se han

retirado. Al frenar la búsqueda de rentas, las prácticas anticompetitivas

y otros abusos, mejoraríamos la eficiencia, aumentaríamos la producción y

estimularíamos más inversiones. Mejor aún, liberaríamos recursos para

actividades que realmente mejoran el bienestar. Si menos de nuestros

mejores estudiantes ingresaran a la banca, tal vez más irían a la

investigación. Los desafíos en ambos son grandes, pero uno se enfoca en

aprovechar a los demás, el otro en agregar a lo que sabemos y a lo que podemos

hacer. Y, dado que la carga de la explotación tiende a pesar más en

quienes se encuentran en la base de la pirámide económica, reduciríamos la

desigualdad y fortaleceríamos el tejido de la sociedad estadounidense.

Como

lo implica el término, el capitalismo progresivo reconoce tanto el poder como

las limitaciones de los mercados. Es simplemente un hecho que, dejándolo a

su alcance, el sector privado siempre producirá demasiado de algunas cosas,

como la contaminación, y muy poco de otras, como la investigación básica, que

es la base de la innovación y el dinamismo económico. El gobierno tiene un

papel central que desempeñar no solo para impedir que el sector privado haga lo

que no debe, sino para alentarlo a que haga lo que debe. Y a través de la

acción colectiva, a través del gobierno, podemos hacer cosas que no podríamos

hacer solos y que el mercado por sí solo no hará. La defensa es el ejemplo

obvio, pero las innovaciones a gran escala, como la creación de Internet y el

Proyecto Genoma Humano, son ejemplos de gastos públicos que han transformado

nuestras vidas.

El

sector privado tampoco proporcionará muchos de los servicios universales que

constituyen la base de una sociedad decente. La razón por la que el

gobierno de los EE. UU. Creó el Seguro Social, Medicare, Medicaid y el seguro

de desempleo e invalidez es que los empresarios y las empresas no brindan estos

servicios esenciales, o lo hicieron con costos y restricciones inaceptables

(como la denegación del seguro de salud a las personas con pre- condiciones

existentes). Y en muchas de estas áreas, el gobierno ha demostrado ser más

eficiente que el sector privado. Los costos

administrativos de la Seguridad Social son una fracción de

los de los planes privados de jubilación, y la Seguridad Social cubre una gama

más amplia de riesgos, como los relacionados con la inflación.

NUESTRA ÚNICA OPCIÓN

El

tipo de regulaciones y reformas de sentido común que he descrito son necesarias

para restablecer el crecimiento y poner una vida de clase media al alcance de

la mayoría de los estadounidenses y europeos. Pero no son

suficientes. Lo que necesitamos es un nuevo contrato social del siglo

veintiuno para asegurar que a todos los ciudadanos se les garantice el acceso a

la atención médica, educación, seguridad en la jubilación, vivienda asequible y

un trabajo decente con un salario digno.

Muchos

países ya han demostrado que se pueden lograr elementos discretos de este

contrato social. Después de todo, los Estados Unidos están solos entre los

países desarrollados al no reconocer la atención médica como un derecho humano

básico. Irónicamente, mientras EE. UU. Gasta más en atención

de salud, tanto per cápita como en porcentaje del PIB, que

cualquier otro país desarrollado, su sistema predominantemente privado produce

peores resultados. La esperanza de vida en los Estados Unidos es apenas

superior a la de Costa Rica , un país

de ingresos medios con una quinta parte del PIB percápita

de América.

Los

Estados Unidos pagan un alto precio por estas fallas, cuyos costos

probablemente continuarán creciendo con el tiempo. La tasa de

participación en la fuerza laboral para los hombres en edad de

primera edad se encuentra en mínimos históricos, y la tasa para las mujeres

también ha comenzado a disminuir . Muchos

de los que han abandonado el mercado laboral padecen problemas de salud

crónicos y toman medicamentos recetados para el dolor, lo que contribuye a la

crisis de los opioides que viene a definir a la América de Trump. Con

un 21% de los niños estadounidenses que

crecen en la pobreza , la falta de inversión constante en la

educación pública, sin duda, pesará sobre la productividad futura.

Desde

una perspectiva capitalista progresista, la clave para entregar un nuevo

contrato social es a través de una opción pública para servicios que son

esenciales para el bienestar. Las opciones públicas amplían la elección

del consumidor y estimulan la competencia. La competencia, a su vez,

llevará a precios más bajos y más innovación. Muchos esperaban que la Ley

de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) de 2010 incluyera una opción

pública para el seguro de salud. Pero, en el evento, los cabilderos de la

industria lograron que se eliminara de la cuenta final. Eso fue un error.

Más

allá de la atención médica, los EE. UU. También necesitan una opción pública para

las cuentas de jubilación, las hipotecas y los préstamos estudiantiles. En

el caso de la jubilación, esto podría significar que las personas que desean un

mayor ingreso durante la jubilación tendrán la opción de contribuir más a la

Seguridad Social durante sus años en la fuerza laboral, con aumentos

proporcionales en los beneficios de jubilación. Esto no solo sería más

eficiente que pagar en un plan complementario privado; También protegería

a los ciudadanos de las empresas explotadoras de gestión de la riqueza. De

hecho, muchas de estas empresas han cabildeado contratener que

cumplir con cualquier obligación fiduciaria, argumentando efectivamente que si

no pueden robar a sus clientes, entonces no pueden ganar suficiente dinero para

justificar su existencia. Los conflictos de intereses, desde esta

perspectiva, son solo parte de la brusquedad del capitalismo del siglo

veintiuno: ¿por qué incluso obligar a las empresas a revelarlos?

Además,

debido a que los bancos estadounidenses ahora afirman que no pueden asumir el

riesgo de suscribir hipotecas, aproximadamente

el 90% de todos los préstamos hipotecarios están respaldados

por el gobierno federal. Pero si los contribuyentes ya han asumido casi

todo el riesgo mientras el sector privado sigue cosechando todos los

beneficios, no hay razón para no tener una opción pública. El gobierno

podría comenzar a ofrecer una hipoteca convencional del 20% a 30 años a

cualquiera que haya pagado impuestos durante cinco años, a una tasa un poco

superior a la tasa a la que se le presta dinero. Y, a diferencia de las

hipotecas privadas, que fueron diseñadas virtualmente para garantizar que

millones de personas perdieran sus hogares en la crisis financiera, se podría

diseñar una opción pública para permitir que los trabajadores permanezcan en

sus hogares cuando enfrentan una situación de penuria temporal.

DE VUELTA A LA MORALIDAD

La

mayoría de estas propuestas son obvias; sin embargo, las reformas

económicas que necesitamos enfrentarán serios desafíos políticos debido a la

influencia de los intereses creados. Ese es el problema de la grave

desigualdad económica: inevitablemente da lugar y refuerza la desigualdad

política y social.

Cuando

el movimiento progresivo originalsurgido

durante la era dorada de finales del siglo XIX, su objetivo principal era

arrebatar la gobernabilidad democrática a los grandes capitalistas monopolistas

y sus compinches políticos. Lo mismo ocurre con el capitalismo progresista

de hoy. Requiere que revirtamos el esfuerzo sistemático del Partido

Republicano para privar de derechos a grandes segmentos del electorado a través

de la supresión de votantes, el gerrymandering y otras técnicas

antidemocráticas. También requiere que reduzcamos la influencia del dinero

en la política y restauremos los controles y balances adecuados. La

presidencia de Trump nos ha recordado que tales controles son indispensables

para el correcto funcionamiento de la democracia. Pero también ha expuesto

los límites de las instituciones existentes (como el Colegio Electoral, a

través del cual se elige al presidente, y el Senado, donde un estado pequeño

como Wyoming, con menos de 600,

En

juego tanto en América como en Europa está nuestra prosperidad compartida y el

futuro de la democracia representativa. La explosión del descontento

público en Occidente en los últimos años refleja una creciente sensación de

impotencia económica y política por parte de los ciudadanos, que ven sus

posibilidades de que una vida de clase media se evapore ante sus ojos. El

capitalismo progresivo busca frenar el poder excesivo del dinero concentrado en

nuestra economía y nuestra política.

Pero

hay mucho más en juego: nuestra sociedad civil y nuestro sentido de identidad,

tanto individuales como colectivos. Nuestra economía moldea lo que somos,

y durante los últimos 40 años, una economía construida en torno a un núcleo de

materialismo amoral (si no inmoral) y de búsqueda de ganancias ha creado una

generación que abarca esos valores.

No

tiene que ser así. Podemos tener una economía más compasiva y solidaria,

basada en cooperativas y otras alternativas a la empresa con fines de

lucro. Podemos diseñar mejores sistemas de gobierno corporativo, donde más

que solo importan las ganancias a corto plazo. Podemos y debemos esperar

un mejor comportamiento de nuestras empresas que maximizan los beneficios, y

una regulación adecuada eliminará algunas de las tentaciones de portarse mal.

Hemos

realizado un experimento de 40 años con el neoliberalismo. La evidencia

está en, y por cualquier medida, ha fallado. Y por la medida más

importante, el bienestar de los ciudadanos comunes, ha fracasado

estrepitosamente. Necesitamos salvar al capitalismo de sí mismo. Una

agenda de reforma capitalista progresiva es nuestra mejor oportunidad.

Joseph

E. Stiglitz, premio Nobel de economía, es profesor universitario en la

Universidad de Columbia y economista jefe del Instituto Roosevelt. Es el

autor, más recientemente, de People, Power, and Profits: Capitalism

progresivo para una época de descontento (WW Norton y

Allen Lane).

Suscribirse a:

Entradas (Atom)